La parole mise à nu : Christine Durif-Bruckert et Cédric Laplace, par Marc-Henri Arfeux – Revue terre à ciel, l’Arbre à parole, Avril 2024.

« Toute rencontre tant soit peu fertile se fait dans un désert : nous produisons, nous sécrétons notre propre désert » (La Part du désert : échos poétiques, Éditions Unicité, 2023). Celui qui prononce ces mots se définit dans les lignes suivantes comme « un sujet incertain », puis évoque sans détours sa schizophrénie : « Parce que, au départ, il y a mes drogues, mes dessins, toute ma schizophrénie. Bref, du vent dans la conscience. » Il s’agit de Cédric Laplace que Christine Durif-Bruckert présente ainsi dans l’avant-propos de La Part du désert : « J’ai rencontré Cédric Laplace, philosophe et dessinateur, à l’occasion d’un projet d’ouvrage que je coordonnais alors sur la transe. J’ai pris contact avec lui pour voir ses dessins, à l’encre, qui évoquent très explicitement des univers vibratoires. Il a été diagnostiqué schizophrène en 1998 (…) Il habite ainsi les territoires de la folie, la folie de ses rêves, les secrets de son langage dans la sagesse du regard du ciel, de chaque nuage. (…) Depuis notre première rencontre, nous avons des échanges réguliers sous forme d’écrits, de dialogues et de correspondances. Autant de façons d’effleurer l’inconnu à vivre, d’éprouver la différence de nos expériences de vie. (…) Au cœur de cette longue conversation dans le temps, nous avons opté pour une suite d’échos poétiques. (…) Nous avons ensemble cherché une autre langue, d’autres mots, un autre regard pour dire la maladie mentale, pour parler de la folie, mais plus essentiellement pour s’interroger sur l’être, sur son étendue et ses fuites. Nos deux voix montent de cette conversation, s’entrecroisent, résonnent et retracent le lien sensible à ce que nous avons parcouru et partagé de cette écriture du désert qui résonne depuis les lieux de l’exil et les marges vers l’infini. »

lire la suite….

« Faire parler les images », à propos de La Part du désert, de Christine Durif-Bruckert et Cédric Laplace, par Florence Saint-Roch.

La part du désert (éditions unicité, 2023), recueil écrit à quatre mains par Christine Durif-Bruckert et Cédric Laplace, est le fruit d’une vibrante conversation, avec ses questions, ses méandres, ses tours et détours, et ses élans, toujours intenses, en poésie.

Depuis l’exergue qui emprunte à Edmond Jabès des vers puisés dans Le Livre des ressemblances (« Livré au vent du désert/Ici n’est pas le lieu/Ni même la trace/Ici est sable ») jusqu’à l’envoi final de Christine Durif-Bruckert, « Qu’est-ce qui fait le sol, notre sol sous nos pas et entre les pas ? », se pose la question du lieu : celui où nous nous inscrivons, certes, mais aussi celui qui s’inscrit en nous, celui d’où, depuis lequel, aussi, nous écrivons.

Dans ce recueil, il s’agit de s’écrire – dans la dimension à la fois réfléchie et réciproque du verbe : à l’articulation, à la croisée de soi et de l’autre, il n’est que de se dire et de chercher à dire. …VOIR PLUS

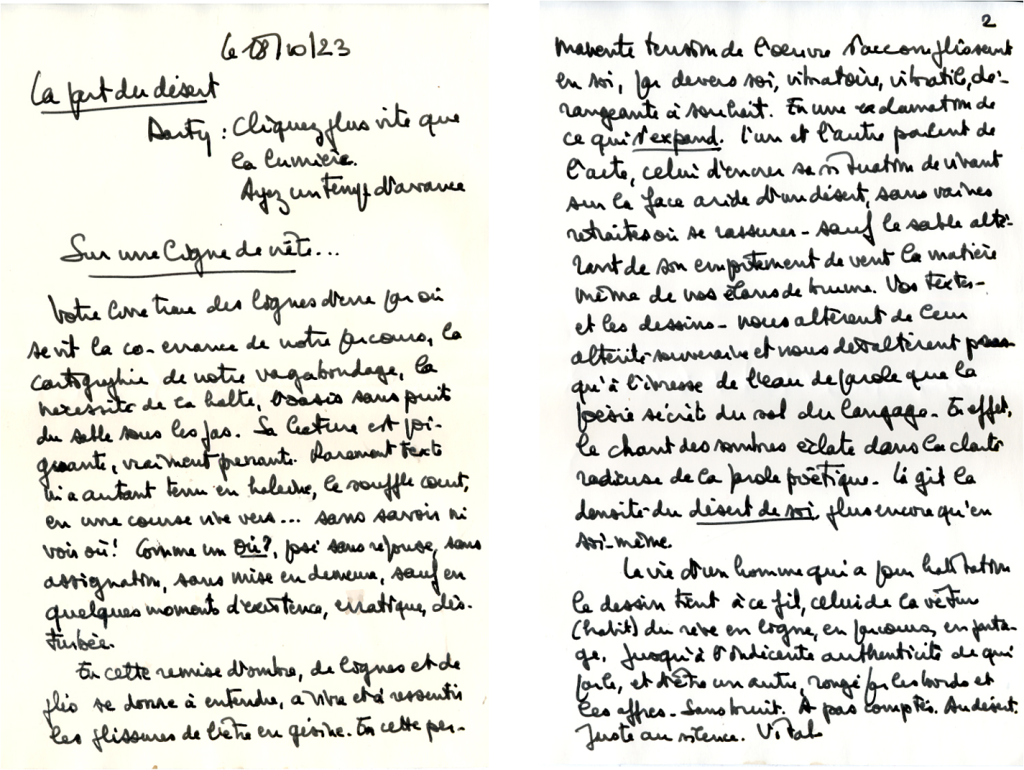

Une lettre reçue sur l’ouvrage La part du Désert, en octobre 2023 signée par Joël Clerget.

|

|

Christine Durif-Bruckert, Elle avale les levers du soleil

Par Nathalie Chocron| 18 novembre 2022|Catégories : Christine Durif-Bruckert, Critiques

Sobre et discret, titre rouge, sans motif, si ce n’est le masque logo de l’éditeur, avec ma manie de ne jamais ordonner les livres dans ma bibliothèque, de les caser à la sauvage sur les planches qui peuvent encore en contenir, parfois au pied des meubles, à même le sol…c’est typiquement le livre, qui mince et blanc aime se dérober au regard qui le cherche, ou pire encore qui se glissera à l’intérieur d’un autre livre.

Suite….

https://www.recoursaupoeme.fr/christine-durif-bruckert-elle-avale-les-levers-du-soleil/

L’héroïne de ce monologue, une femme, souffrant d’anorexie depuis sa plus jeune adolescence, raconte l’itinéraire vers son propre effacement. Son récit nous emmène au coeur des intrigues et des paradoxes d’une expérience inédite, qui se traduit au travers de l’irréalité du corps et du refus de l’autre et qui repose sur une ambiguité entre le vouloir exister et le vouloir disparaître.

ELLE AVALE LES LEVERS DU SOLEIL , PhB, 2021

Revue Terre à Ciel, Valérie Canat de Chizy, Février 2022

https://www.terreaciel.net/Lus-et-approuves-fevrier-2022-par-Valerie-Canat-de-Chizy#.Ymk7_pLP3St

COURBET, ORIGINE D’UN MONDE, INVENIT, 2021

Les ondes de choc du Bing Bang, Eric Phalippou, Automne 2021, 20

ORIGINE DU MONDE

Revue Francopolis Septembre 2021, par Nathalie Chocron

En premier lieu, l’objet… le livre est beau. À la fois doux et mat. On ne peut s’empêcher de suivre la découpe parfaitement circulaire sur la couverture, une lucarne de maison, un œilleton dans la porte pour regarder en cachette ; sous les doigts, apparaît le rond de chair tendre de la première page en très gros plan. Peut-être que le nombril nous regarde aussi derrière sa fenêtre ? [lire la suite]

Revue Recours au poème

Par Philippe Thireau| 21 septembre 2021

Le long poème de Christine Durif-Bruckert, suivi d’un bref essai sur Courbet et le paysage, « L’origine du monde dit l’amour de Courbet pour les paysages », est un vertigineux voyage au centre de l’univers compris comme tout infini et indépassable ; ce tout est donc le centre de vie, alors le sexe de la femme est le centre, et cela il faut le cacher comme révélation trop matérielle. Et cela sera révélé, n’en déplaise. [lire la suite]

Revue Terre à ciel

« Serait-ce là l’origine ? » : L’Origine d’un monde, de Christine Durif-Bruckert, par Florence Saint-Roch

L’Origine du monde, mythique tableau exécuté par Courbet en 1866, exerce une juste fascination. Dans l’histoire de la peinture, peu d’œuvres – parce qu’elles montrent trop sans doute – ont été autant dérobées à la vue du public. Depuis son entrée au Musée d’Orsay en 1995 (et libéré désormais du panneau-masque imaginé en 1955 par André Masson), le tableau, par son audace et sa franchise, invente un nouveau langage pictural. Les visiteurs se massent, tandis que se lèvent les questions : face à une telle œuvre, est-on spectateur ou voyeur ? Ce que représente le tableau peut-il former un sujet ? Et puis, est-ce de la peinture, est-ce de l’art, vraiment ? L’obscur objet du désir est là, offert aux regards. Mais comment entrer dans cette image, comment faire sien le tableau ?

Pour ce nouveau volume de la collection Ekphrasis, Courbet, l’origine d’un monde (éditions Invenit, 2021), Christine Durif-Bruckert est seule : « Et me voilà seule face à L’Origine du monde ». Et réellement, qui fait face – qui se révèle, se dévoile ? Qui s’expose, qui vient devant ? [lire la suite]

Revue Coïncidences poétiques

Christine Durif-Bruckert, Courbet, l’origine d’un monde, éditions invenit, 2021. Par Georges Chich

L’autrice est venue là, pour faire face à l’origine du monde du peintre Courbet, toile demeurée longtemps à la joie indiscrète de quelques personnes de goût pour finir par être exposée spectaculairement dans un passage central du musée d’Orsay.

Comment raconter ce bout de corps

Épicentre du monde

Qui clôt l’horizon et l’outrepasse.

Christine Durif-Bruckert fait ce chemin d’arriver devant la toile de Courbet et d’y entamer un long voyage, d’abord obnubilée par la fascination de la toison noire au centre du motif, c’est qu’il s’agit de ne pas être happé . [lire la suite]

LES SILENCIEUSES, Jacques André Editeur, 2019

Lecture de Karim De Broucker, Revue Phoenix, Numéro 14, 2020

Lecture de Valérie Canat de Chizy sur Les Silencieuses de Christine Durif-Bruckert dans Terre à Ciel paru en juin 2019 chez Jacques André Jacques André Éditeur

Il s’agit d’un récit en prose poétique. L’histoire de Suzanne R., de son enfance. Un récit douloureux et glaçant, qui s’attache tant aux faits qu’aux perceptions et altérations que ces derniers produisent sur le personnage du livre. C’est l’histoire de Suzanne R., de son enfance qui prend fin à l’âge de 6 ou 7 ans. Elle grandit dans la maison familiale, isolée en plein cœur du Massif Central. Une maison où les membres de la famille vivent serrés les uns contre les autres. De cette partie de son enfance, Suzanne R. se souvient des champs, des prairies, des chevaux à l’odeur chaude, des couloirs végétaux. Elle aime explorer ces lopins de terre, les bois. Un jour, la grand-mère décide de la mettre en pension.

De façon brutale, elle est arrachée à ce premier univers. Son corps en gardera la cicatrice à tout jamais.

Dans cette pension, Suzanne ne se retrouve pas. Ce sont des murs qui l’entourent, l’enferment. Progressivement, le corps entier est blessé. Elle veut remonter le courant, retourner dans la prairie. Un jour, elle tombe malade. Une maladie aux expressions multiples autant qu’indéchiffrables qui ressemble à ce qu’elle vit dans le pensionnat depuis son arrivée.

La suite du récit raconte ce qui se passe après, l’installation chez la grand-mère, et le mécanisme d’asservissement qui s’installe, la privation de nourriture, les symptômes étudiés et entretenus pas la grand-mère, l’emprise psychologique. La façon dont Suzanne R. organise son quotidien, autour de personnages fictifs auxquels elle donne vie. Malgré les forces qui l’abandonnent, l’anéantissement de toute sa volonté, elle se souvient des prairies de son enfance, envisage de s’échapper. La clairière est loin, de l’autre côté, derrière cet univers derrière lequel on la maintient enfermée.

Christine Durif-Brucker décrit avec précision l’univers d’enfermement, et ses conséquences physiques et psychiques sur l’enfant devenue adulte, Suzanne R. Dans son travail de recherche en anthropologie et psychologie sociale, elle s’intéresse d’ailleurs à l’enferment, plus spécifiquement aux relations d’emprise dans différentes formes individuelles et sociales, mais aussi aux combats et stratégies de résistance qu’elles peuvent mettre en œuvre.

Lecture de Marie-Ange Sebasti, Recours au Poème, Février 2020 – LES SILENCIEUSES

https://www.recoursaupoeme.fr/christine-durif-bruckert-les-silencieuses/

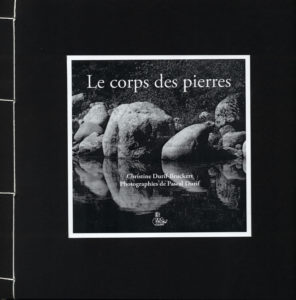

Une lecture du Corps des pierres dans Recours au Poème, 20 décembre 2019 par Jane Hervé

https://www.recoursaupoeme.fr/christine-durif-bruckert-le-corps-des-pierres/

Un second ouvrage écrit par les mêmes auteurs sur le même thème engendre toujours un risque de lecture. La lectrice se méfie de toute généralisation hâtive – même la sienne – qui pourrait supposer que tel nouvel écrit est de qualité (ou non) puisque le précédent l’était (ou non).

Un sophisme à dénoncer, même s’il fait ou défait les réputations : un Pamuk n’est pas tous les Pamuk, un dentiste n’est pas tous les dentistes et … un lecteur n’est pas tous les lecteurs ! Ce pourquoi Le corps des pierres est resté longuement posé sur une pile propice de bureau. Il lui fallait être patient après la beauté des Arbres au vent. Le temps que la lectrice se déshabitue de ses habitudes pour acquérir – si possible – un regard neuf. De fait, le nouveau recueil du duo Christine Durif-Brukert et Pascal Durif a la même présentation éditoriale (réussie par Pauline Bony) et la même construction que le recueil précédent, cumulant photos et poèmes pour explorer la Nature. Le même peut-il engendrer des différences ? Est-il condamné à l’immuabilité ou à la versatilité de notre regard, nécessairement égoïste ?

Les photos sont toujours produites par l’homme du duo, Patrick Durif. Elles rendent visible une approche à la Bachelard de ce qui émane, s’enfouit ou s’enracine sur le sol1.

Christine Durif-Bruckert, Le corps des pierres, photographies de Pascal Durif, Editions Le Petit Véhicule, 25€

Les ombres lumineuses composent avec des taches de lumière ourlées d’ombres en une sorte de tissage que le regard parcourt. Les roches sont soit fossilisées dans leur état naturel en une rondeur massive ou en tuyaux basaltiques, soit transformées pour l’usage (mur de pierres sèches, pont ancien) ou par un art brut en une tombe ou une croix rustique. Elles se conjuguent à deux reprises à leur propre reflet dans l’eau vive. L’eau en solitaire y est présente sous forme d’éclaboussures, de flaques de boue ou de cascade troublante : le jeu du noir et du blanc force notre attention pour ressentir ou comprendre ou imaginer ce qui est représenté. Une énigme en soi, même si l’eau est dite « triste » ou « trouble ». L’homme du terroir se glisse enfin sur la photo avec la présence d’une main paysanne froissant des épis (Ardèche) ou d’une silhouette courbée de paysan (Queyras). Un vol d’étourneaux, de petits points noirs, envahi le ciel à la Hitchcock au-dessus d’un chemin sinueux s’enfonçant dans le noir. Les paysages, ainsi photographiés, signent au fond le lien que ce photographe entretient avec lui-même, en une sorte de médiation de soi à soi2. Leur nostalgie ou leur mélancolie envoûtante prélude ou suit une aventure duelle dont les protagonistes apparents (la Nature face au photographe) ne sont pas nécessairement les protagonistes réels (entre soi et soi) du photographe pénétré et envahi par le paysage photographié. Un point de vue que conforte la dame du duo, Christine Durif-Brukert : « le dedans de soi /au plus loin d’en soi / le dedans d’ici / s’est arrêté de parler / le dedans fait rouler / ses lourdes pierres ». Au demeurant, ces paysages particuliers sont « raturés », marque du travail des artistes sur le monde extérieur.

La poétesse dit de maintes façons que la Nature (pierre et eau) lui est un corps, la continuité du sien. Elle découvre ainsi « les paupières du sol », les « pores de la terre mouillée » ou « les os aiguisés » de certaines roches. Cette présence d’un corps qui parvient ou découle du sien propre est confortée au fil des poèmes : « La couleur / des pierres / tiédit / entre nos doigts / fait des accrocs dans les lumières / loin / derrière les monticules du vent ». Les ricochets et échos venus de cette matière qu’est la Nature se développent tous azimuts : ici « L’eau abreuve les peurs », là se découvre « la gravité de la lumière », là encore « la leçon de pierre ». En conséquence, le texte est-il « inachevé » ? N’est-il pas « le début de toi-même » (cad de C. Durif). Ce qui est écrit « se dérobe / dans le sanglot / comme une question / la parole d’un arrière-pays / ton exil / un sourire à la déchirure de tes lèvres ».

Pourquoi ne pas revenir à Bachelard dont nous sommes spontanément partis ? Dans sa Préface à Je et Tu de Martin Buber, n’affirme-t-il pas qu’ « Il faut être deux – ou, du moins, hélas !, il faut avoir été deux, pour comprendre un ciel bleu, pour nommer une aurore ». Ce qu’ont réalisé les deux auteur.es, sans doute en connaissance de cause ! Tout, comme toute lecture qui ouvre généralement sur un dialogue (à travers le discours) se mue ici en trilogue.

Notes

(1) Dans La terre ou les rêveries du repos, l’épistémologue perçoit la vie souterraine à l’image du repos. Dans L’Eau et les rêves, il émane aussi de l’eau maintes images.

(2) In Le génie du paysage, Luc Lefort, 2018.

Note de lecture de Valérie Canat de Chizy, Dans Terre à Ciel (Lus et Approuvés) , en novembre 2019, sur Les Silencieuses de Christine Durif-Bruckert paru en juin 2019 chez Jacques André Jacques André Éditeur

https://www.terreaciel.net/Lus-et-approuves-novembre-2019-par-Valerie-Canat-de-Chizy#.Xf4ma-tCdCU

Arbre au vent, un article de Michel Menaché dans la Revue Coup de Soleil

2 articles de Roger Dextre dans la revue RUMEURS du mois de Mai 2019, Numéro 6 sur Langues de Christine Durif-Bruckert (Jacques André Editeur) et sur Arbre au Vent de Christine Durif-Bruckert sur des photographies de Pascal Durif (Editions du Petit Véhicule).

|

|

|

Christine Durif-Bruckert , Arbre au vent, Texte, Photographies Pascal Durif, Editions du petit véhicule, 25€, septembre 2018

Recours au poème, Février 2019

Un article de Jane Hervé

Ce livre se reçoit comme un cadeau ami, tant il a préservé la trace de ceux qui l’ont conçu. Le dos de couverture, cousu d’un fil bis, marque une attention éditoriale imprévue (à la chinoise). La photographie en noir et blanc de Pascal Durif, collée sur la première de couverture, capture son titre magnifique Arbre au vent, les noms des auteurs et le logo extrême-oriental de l’éditeur1.

Christine Durif-Bruckert , Ce titre est juché au-dessus de trois arbres bousculés par la tempête, au-delà des graminées couchées par une rafale, tandis que de lourds cumulus roulent et s’enroulent dans le ciel en un camaïeu blanc-gris-noir. Lettres et images conjuguent, avec sobriété, leurs énergies respectives pour se glisser dans la vision d’Artaud d’un « arbre au centre du vent ».

Les photos, au-delà de représenter un paysage à la beauté presque tragique, se déploient en un clair-obscur invitant à la transcendance. La lumière sait ourler les feuillages, se diffuser sur les herbes, émaner d’un horizon sous des cieux orageux à la Vlaminck. Ici un tronc dresse son écorce sculptée comme des tresses, là des racines musclées s’arc-boutent dans la neige, tels des humains enchâssés dans la matière.

La poétesse Christiane Durif-Bruckert appréhende ces arbres en « êtres de parole qui nous parlent du prodigieux dépouillement ». Comment traduire ce qu’elle capte ? « L’arbre est en moi comme un cri/Jusqu’aux soupirs des étoiles/Jusqu’au silence de l’air. » Un appel que la lectrice entend, puis écoute au fil des pages.

Chaque arbre est porteur d’un certain état d’âme, découlant de sa forme ou son environnement. Celui qui est « lourd » et « rustre » est « une révolte/des solitudes désirantes ». Quelquefois ses « pattes velues s’allongent/supplient encore le vent ». Celui qui est frêle, « aux aguets de l’aube » (…) « pleure à l’unisson des âmes endeuillées/de la nature abimée ». Il n’est parfois « pas plus épais qu’un souffle ». Celui dont les « branches se courbent vers le passant/lui font la révérence/le touchent jusqu’à la racine des poèmes/jusqu’au tangage des âmes ».

Certains arbres, ancrés au bord des rivières, « s’embourbent dans d’énormes vasques/sortes de béances imaginaires qui absorbent les gémissements du vent ». Ils se reflètent parfois dans l’onde et « un tremblé de rainures affronte les profondeurs de l’eau ». Leurs racines entrelacées s’égarent « dans les profondeurs obscures », faites de « substances indéchiffrables/de pierres/de restes de bois/ se désaltèrent à la source de la nuit ».

Ils forment parfois un couple aux « troncs enlacés », offrant leur « destin d’éternité au milieu de plaines traquées/ravagées par les vents ». Ce « tronc noué, alambiqué » est « trace des conflits ». Il advient aussi que l’arbre soit mourant : « son agonie/fait sourciller le cœur du vent. (…) Il marche vers une éternité sans retour ».

Ainsi en est-il de l’« esprit des arbres », très humain somme toute. Cet ouvrage est hanté par le silence, la lumière, le vent, le destin, l’éternité… Le silence y est « troublé par la lumière ». Un « vent de fièvre » casse les écorces. « Entêté/déboussolé/désaccordé » et « nu », il « fait pénétrer les soleils couchants dans l’éclat de ses rêves ». Autant d’états exprimant ce « temps qui pénètre lentement/l’écorce des mots ».

Ces ressentis romantiques élèvent la pensée vers le religieux. La poétesse évoque une « cathédrale de bois », la « perte d’innocence », la « parabole divine », « l’éternité des prières » ou le « ciel » qui « attend » l’arbre en croissance. Et puis, hors de tous ces instants d’arbres, une lune « cherche sa place/Ebouriffée par le désir/elle boit goulûment le déplacement du temps/de branche en branche/écrit le réel. » Elle renvoie à notre propre réalité habitée par les vents, les silences, et bien sûr les arbres.

Jane Hervé

Journaliste aux Nouvelles Littéraires, auteure de La femme de lune (éditions Gallimard), Née du chaos, et Le soleil ivre (éditions du Guetteur).

Co-auteure de La femme tatouée et de Neige d’amour avec le peintre Michel Julliard et co-auteure de pièces de théâtre : La légende de Guritha, femme viking et de Guritha, le retour avec Danièle Saint-Bois.

Langues

Un article de Valérie Canat de Chizy dans la Revue Verso du mois de mars 2019

Un article de Chantal Ravel

Dans la revue coïncidences poétiques,

http://coincidencespoetiques.fr/

à la rubrique l’atelier de lecture

Une lecture de Langues de Christine Durif-Bruckert, illustrations de Jean Imhoff, Raoul Bruckert et Sim Poumet, Jacques André éditeur, 2018.

Que se passe-t-il dans cette machine sauvage qu’est notre corps? Christine Durif- Bruckert, chercheuse en psychologie sociale et anthropologie, connait bien le sujet comme en témoignent ses écrits théoriques liés à sa pratique de thérapeute.

Dans ce recueil, différentes expressions – dessins, croquis, peinture, poésie- dialoguent pour interroger cette part mystérieuse de nous-mêmes. Vaste exploration ponctuée en neuf parties à l’écoute des langues du corps séparé de sa parole.

« elle cherche à ramasser son intériorité./ le trou ressenti est trop immense / pour se faire intérieur / et le terme de ce trajet infernal / n’est pas représentable. »

Et d’abord c’est une révolte qui s’annonce dans ce récit, quelque chose se cabre, revient à la sauvagerie de l’archaïque dans une béance, du noir à déchiffrer, des fissures par où s’infiltre la peur. Un travail de Sisyphe commence quand la parole ne plonge plus ses racines dans une intériorité. Pantomime désarticulée des mots du poème qui eux aussi titubent, se heurtent, tentent désespérément de s’accrocher.

« sans prise aucune elle est tombée./ chute sans élan / qui suit le corps / depuis le ciel jusque dans la profondeur du sol. »

Le questionnement passe par tout ce qui entrave le corps et l’empêche de se réconcilier avec son intimité. C’est la « Chute », l’angoisse, le sol qui s’enfonce. Face à l’Origine du monde de Courbet, nous sommes confrontés à une inversion de point de vue : c’est le tableau qui regarde notre désarroi, nous renvoyant à une impression vertigineuse de sexe extraverti, radicalement séparé du corps. De même les espoirs évoqués dans « Courbes » de quelque chose qui serait comme une pause où « chercher un refuge dans les douceurs,/ là où la nuit s’allonge / comme un cou de cheval / sont très vite déçus.

Qu’en est-il aussi du corps statufié, soumis à l’injonction d’une immobilité muette ? « Corps tiédi / bras alangui / corps séché / brisé / qu’il n’aurait plus fallu bouger / posé là / comme une lourde pièce de marbre. »

Progressivement cependant, les mots se fraient une voie vers l’intérieur, vers la possible renaissance du désir. Et l’écriture de Christine Durif-Bruckert, accompagne la fluidité des larmes du chagrin s’accorde aux sanglots, à la symphonie des suintements.

« Les plus forts chagrins se sont déclenchés là au-dedans / ont couru sur les montagnes / se sont affaiblis dans les passages / au cœur même des charnières./ Ils ont ficelé / les automatismes de la machine. »

Le corps, réinvesti par la parole peut alors accepter ses « Restes » pour inventer, à l’endroit même de leur misère, / des devenirs glorieux. »

Ainsi peut-on lire ce recueil comme une métaphore du corps poétique, qui cherche voix dans toutes ces « Langues ». Les restes, parce que toujours à dire, deviennent espace de liberté ouvert au poète.

C’est à la lecture d’un livre exigeant, au plus près de cette pensée mordue par la chute de la chair, que nous convie Christine Durif-Bruckert. Mais que l’on quitte sur une présence, celle à laquelle l’âme saisie par le petit jour se réchauffe, quand le corps animé devient poésie.

Dans recours au poème -Numéro 190- Décembre 2018

Les Langues de Christine Durif-Bruckert

Par Carole Mesrobian| 3 décembre 2018|

https://www.recoursaupoeme.fr/

Un recueil habillé de noir, couverture brillante, et toile de Jean Imhoff colorée qui accompagne le titre, Langues, et le nom de l’auteure, Christine Durif-Bruckert. Des textes courts ponctués de dessins de Jean Imhoff, Raoul Bruckert et Sim Poumet. Des nus, femmes et hommes, rythment le travail de l’auteure. Dès l’abord, une certaine étrangeté attire, pousse le lecteur à feuilleter, pour découvrir les entrailles de ce recueil, ouvrir le carcan de la nuit et comprendre la dichotomie qui se dresse, là, dans l’éclatement des couleurs sur ce fond sombre.

Un horizon d’attente qui intrigue… L’avant propos indique une direction :

Ainsi les corps se nouent à la chair du monde, y reflètent les centres de leur tensions, en redoublent les perspectives.

Révolte, premier chapitre, et le texte liminaire, viennent préciser ces assertions premières :

« Sorte de musique discordante qui accompagne la mise en scène de l’événement central du récit »

« D’une incomparable brûlance d’une transformation sans pareille »

L’événement central du récit est le corps, le temps qui passe sur le corps, les besoins et les agréments du corps, les faiblesses et les contingences du corps… Autant de thématiques à priori classiques, mais qui sont abordées sous l’angle de ce seul vecteur par qui vient la pensée, les sentiments, les sensations. L’incarnation sert de filtre aux sensations et aux pensées d’une conscience soumise à la chair.

Puis nous est proposée une poésie évocatrice, tissée d’incantations. Le vers raconte les errances du corps, devenu symbole de l’emprisonnement de l’être dans un carcan de peau voué à un purgatoire dont la porte n’est ici qu’entrouverte. Le vers suggestif de Durif-Bruckert ne cesse de fouiller les abysses d’une projection inusitée de l’imago archétypal de la femme.

« Son corps s’est légèrement fissuré. Fissure où s’installa pour ne plus s’en déloger un étrange malaise qu’elle apprit à connaître »

Trace à trace, le langage dessine les contours humides des intériorités crues de la chair. Le corps du poème, râle indiscret et fertile, comme l’humus et la tourbe, traduit le règne du vivant, emprunte des voies détournées, des circonvolutions.

« Son corps s’est légèrement fissuré. Fissure où s’installa pour ne plus s’en déloger un étrange malaise qu’elle apprit à connaître »

Ce corps, vestibulaire et carnassier, est l’objet des diverses tentatives d’explorations génériques de cette poésie qui accroche le poème l’accordéonesque avancée de la décrépitude, de la maladie, de la disparition progressive de sa substance pulpeuse et vivante.

« Elle cherche à ramasser son intériorité. »

« Elle s’appliquait à veiller à l’assemblage de ce décor amorphe fait pour ne pas durer ».

Puis l’évocation de la mort, de l’ignorance de la mort dans son approche phénoménologique.

« Corps déséquilibré par le poids d’une intention qui ne sait pas ».

Autant de fusées lancées dans l’espace sidéral d’une vacuité charnelle, qui fera des étoiles les néons blafards des ressassements mnésiques de la poète, sortes de déjections au verbe haut comme un bruit sourd perce un espace incertain, celui du temps qui recouvre tous les passages, et où la peau, pliée sous le mystère de son existence, raconte l’immensité des années.

« Des écoulements incertains e quelques autres traces à peine sensibles, remous indiscrets à peine voilé ».

« Les restes jamais au hasard, inventent, à l’endroit de leur misère, des devenirs glorieux ».

La poète, tout en retenue, ne cesse de mener dans ce lieu que l’on ne visite que dans une solitude absolue, l’intériorité de cet antre et refuge de l’âme… Il est l’angle de perception premier, parce qu’il est ce qui nous permet d’explorer le monde enclos dans le langage. Grâce au travail des mots, il tente de s’extirper de la contingence de son existence. Il semble toutefois que toute transcendance soit absente de ces vers qui convoquent de manière incessante l’enfermement dans la matière, dont on ressent tout le poids…

« Mais notre incomplétude n’a pas toujours la couleur de ce fruit défendu qui acidifie l’estomac du mystère’.

A moins que considérer le corps pour mieux en connaître les contours et en appréhender la cessation ne soit l’ultime chemin pour accéder à une transcendance, on se demande si il existe un horizon métaphysique quelque part, sous les décombres de ces lambeaux de chair qui couvrent les pages du recueil ?

« Les effets de l’organique se dispensent d’une cause. Ils approvisionnent l’âme, sans jamais s’avouer tout à fait, ni dans leur source, ni dans leur devenir ».